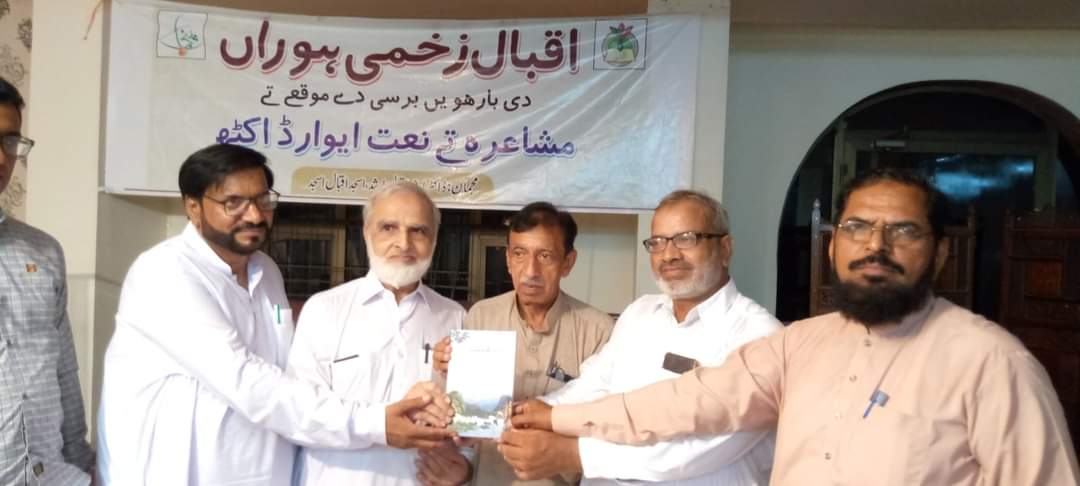

تحریر : بینجمن تاموز ( Benjamin Tammuz )

**اردو قالب : قیصر نذیر خاورؔ (لاہور، پاکستان) **

سالوں پہلے، گرمیوں کے ایک دن میں اپنے گھر میں باورچی خانے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ لال فرش کی ٹائلوں کی ٹھنڈک میرے ننگے پیروں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں اپنی کہنیاں میز پر بچھے موم جامے پر ٹکائے باہر دیکھتا رہا۔ گھر کے کمروں پر دوپہر کا سکوت طاری تھا اور مجھے اس میں خوابی سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔

اچانک سڑک پر آگے بڑھتے ٹاپوں کی آواز آنے لگی اور ایک کالی عربی گھوڑا گاڑی، جیسی کاروں کے آنے سے پہلے سڑکوں پر نظر آیا کرتی تھیں، نظر آنے لگی۔ یہ گھوڑا گاڑی ان جیسی تھی جو ہم جافا کے ریلوے سٹیشن پر جانے کے لیے کرائے پر لیا کرتے تھے، جہاں سے ہم نانی ماں کے گھر پیسا* کے تہوار کی چھٹیاں منانے کے لیے یروشلم جایا کرتے تھے۔

گھوڑے نزدیک آتے گئے اور ہمارے مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ گاڑی بان نیچے اترا اور اس نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں اچھل کر کرسی سے اترا اور دروازہ کھولا۔ ایک کثیف سی باس باورچی خانے میں بھر گئی۔ یہ گھوڑوں اور دور کی جگہوں کی سرانڈ بھری بُو تھی۔ گاڑی بان کے چوڑے چکلے کندھوں نے روشنی اور امس بھری گرمی کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔

اس نے مجھے ایک خط تھمایا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ یہ فرانسیسی میں تھا، جو میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میری ماں آئی اور اس نے خط مجھ سے لیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھِل اٹھا۔ اس نے گاڑی بان کو اندر بلایا اور اس کے لیے ٹھنڈے تربوز کا ایک ٹکڑا اور تازہ ’پیٹا‘ (روٹی) میز پر رکھی۔ اپنے چھانٹے کو دیوار کے ساتھ ٹکاتے ہوئے، عربی نے میری ماں کا، اس مہربانی کے لیے شکریہ ادا کیا اور کرسی پر بیٹھ کر تربوز کے بڑے بڑے نوالے لینے لگا جس سے باورچی خانے میں اس کے چپڑ چپڑ کھانے کی آواز گونجنے لگی۔

میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ خط مالٹوں کے کنج میں رہنے والی ایک بوڑھی عرب عورت کا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ پھر سے ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی دردیں جاتی رہی ہیں اور یہ کہ یہ صحت مندی میری ماں کے علاج کی مرہون منت ہے جس کے لیے وہ اسے دعائیں دیتی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب جبکہ گرمیاں آ چکی ہیں اور ہماری چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں تو اس کی خواہش ہے، میری ماں اپنے مریضوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر مالٹوں کے کنج میں اس کے گھر میں کچھ وقت گزارے۔

ہم نے جب گھر چھوڑا اور گھوڑا گاڑی میں اُچک کربیٹھے تو سورج سمندر میں غروب ہونے والا تھا۔ گاڑی بان نے گاڑی کا چمڑے کا سائبان تہہ کر دیا تھا اور ہم نرم نشست میں دھنسے بیٹھے تھے۔ میرے اندر یکدم دور پار کے علاقے کے سفر کی مسرت چھا گئی۔ عربی اُچک کر اپنی اونچی نشست پر بیٹھا، گھوڑوں کے لیے سیٹی بجائی اور اپنا چھانٹا ہوا میں لہرایا۔ گاڑی کے سپرنگ چرچرائے، نشست نیچے بیٹھی اور پھر اوپر ایسے ابھری جیسے ایک ساگر اوپر اٹھتا ہے۔ فضا میں ایک الوداعی ہنہناہٹ گونجی اور پہیوں کے گھومنے کے ساتھ ہی گاڑی گڑھوں بھری سڑک پر گڑگڑاہٹ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ مجھے یہ ایک پرلطف تال کی مانند لگی۔

ہم نے جلد ہی حسن۔ بیق مسجد کو پیچھے چھوڑا اور مینشیخ کوارٹر کی گلیوں سے آگے بڑھنے لگے۔ کھانا پکانے کی خوشبو ہمارے نتھنوں میں چڑھی۔ کبھی ’زاتار‘ میں بھنے گوشت، کبھی تلے بینگنوں اور کبھی پودینے والے سلاد کی خوشبو ہمارا پیچھا کرتی رہی۔ وقتاً فوقتاً گاڑی بان کی آواز بھی فضا میں گونجتی۔ وہ دائیں بائیں چلنے والوں کوانتباہ کرتا، گلیوں میں پھیری لگانے والوں کو مناتا کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں اور راستے کے بیچ میں آوارہ پھرنے والے بچوں کو ڈانٹتا، گاڑی آگے سے آگے بڑھا رہا تھا۔ گھوڑے زندگی سے بھرپور انداز میں روانی سے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے بھورے سرین بھی ایک طرف سے دوسری طرف تھرک رہے تھے۔ دائیں والے گھوڑے نے چال سست کی، اپنی دم اوپر اٹھائی اور لِد کر دی۔ گاڑی بان نے اپنی اونچی نشست سے مڑ کر خجالت بھری مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا کہ گھوڑوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہوتی، اس لیے انہیں معاف کر دیں۔

ہم بڑے آرام سے اپنی نشستوں پر خوشی کا احساس لیے سفر کا مزہ لیتے رہے، یہاں تک کہ شہر پیچھے رہ گیا اور پھر گھوڑوں کو لال ریتلے راستے پر زور لگا کر گاڑی کو کھینچنا پڑا۔ راستے کے دونوں طرف کیکٹس اور اَک کی جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ باڑ سی لگتی تھیں۔ ریت سے گرمی کی لہریں اٹھتیں اور ہمارے ساتھ ٹھنڈی نشست پر آ کر بیٹھ جاتیں۔ سورج یقیناً مالٹوں کے کنج کے پیچھے دور سمندر میں غروب ہو چکا تھا، آسمان کرمزی ہو چکا تھا اور سرد جھٹپٹا ہر طرف چھا گیا تھا۔ اچانک گھوڑے رُک گئے اور انہوں نے ایک ساتھ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔

گاڑی ایک بار پھر آگے بڑھی اور پھر جیسے ہی گھوڑوں کے کھر چونے کے پتھروں سے بنی سڑک سے ٹکرائے تو ان کے سرین لرزش سے کانپے۔ اس سڑک کے دونوں طرف سرو کے درخت قطار میں لگے تھے۔ ہمارے سامنے سفیدی کیے پتھروں کی ایک محراب تھی جس میں ایک بڑا لکڑی کا بند دروازہ لگا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا بغلی دروازہ بھی بنا تھا جس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ میری ہم عمر لگتی تھی۔ اس نے سفیدلمبا فراک پہن رکھا تھا اور اس کے بال ایک ربن سے بندھے تھے۔ جیسے ہی گھوڑا گاڑی دروازے کے پاس پہنچی، لڑکی جلدی سے اندر گھس گئی اور گاڑی بان بولا:

”ہم پہنچ گئے ہیں۔“

اب ایسے بڑے احاطے دیکھنے کو نہیں ملتے اور اگر کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کبھی پہلے ایسے احاطے موجود تھے تو آپ کو وہاں جنگ کی تباہی کے مناظر ہی نظر آئیں گے۔ وہاں ملبے کے ڈھیر ہوں گے، شہتیر اور بالے ملیں گے جن پر لگے مکڑی کے جالے ایسا منظر پیش کر رہے ہوں گے جیسے یہ سب بہت قدیمی ہو حالانکہ یہ گزرے کل ہی میں آباد تھے، زندگی ان میں سانس لیتی تھی اور ان میں قہقہے گونجتے تھے۔

اُن دنوں میں، البتہ، یہ احاطہ اچھی حالت میں تھا اور اس میں زندگی کی چہل پہل تھی۔ یہ مربع شکل کا تھا اور اس کی تین اطراف ایک دو منزلہ عمارت سے بند تھیں۔ اس عمارت کی نچلی منزل اصطبلوں اور باڑوں پر مشتمل تھی۔ احاطے میں کالی اور لال مرغیاں گھوم رہی تھیں اور ان کی کُڑ کُڑ کی آواز گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز میں گھل مل رہی تھی۔ دوسری منزل پر ایک پمپ گھر تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک بڑا تالاب تھا جس میں پمپ سے آتے ہوئے ایک پائپ سے پانی کی دھار سے چھینٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے منہ کے پاس سنہری مچھلیوں کا ایک جمگھٹا تھا اور وہ پانی کی دھار سے پیدا ہونے والے بلبلوں کے درمیان تیزی سے تیرتی اِدھر اُدھر پھر رہی تھیں۔ لکڑی کا بنا ایک کنگورا ایک لمبے برآمدے کے ساتھ لگا تھا جو اسے ہر وقت سائے میں رکھتا۔ برآمدے سے ایک رنگین شیشوں والا دروازہ اندر استقبالی کمرے میں کھلتا، جس میں بہت سے دروازے رہائشی کمروں، باورچی خانے اور توشہ خانوں میں کھلتے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ایک لمبی میز پڑی تھی جس کے گِردا گِرد پوشش اور ہتھیوں والی کرسیاں پڑی تھیں۔ ہماری متوقع آمد کے پیش نظر ان پر چڑھے سفید غلاف اترے ہوئے تھے اور ایک کونے میں سلیقے سے ایک ڈھیری کی شکل میں پڑے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف مٹی کے بنے اور لال و سنہرے روغنوں سے رنگے گلدان پڑے تھے جن میں گلاب اور لِلی کےکاغذی پھول رکھے تھے۔ کچھ میں پھولوں کی بجائے وقت کے فیشن کے مطابق عجیب شکلوں کی اشیاء بھی سجی تھیں۔ ان میں سے ایک گلدان ایسا بھی تھا جس کے رنگ مٹنے کے قریب تھے۔ یہ اس گھر کی بوڑھی مالکن کی شادی والے دن لایا گیا تھا۔

دیواروں پر ملمع کردہ لکڑی کے فریموں میں تلوار باندھے اور ترکی ٹوپیاں پہنے مردوں کے پورٹریٹ لگے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ وہ کمرے میں موجود بندوں اور اشیاء کو تاک رہے ہوں۔ بوڑھی خاتون میری ماں کو ایک تصویر کے پاس لے کر گئی اور بولی:

”یہ میرے خاوند کی تصویر ہے۔ اللہ کرے وہ سدا امن سے سویا رہے! اس کے والد نے یہ گھر بنایا تھا۔ اب ہم گرمیوں میں یہاں رہتے ہیں اور سردیوں میں جافا واپس چلے جاتے ہیں۔“

میری ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور جواب دیا:

”میرا خاوند بھی اب زندہ نہیں ہے لیکن اس کامکان اور اس کے والد کا مکان یہاں نہیں ہیں۔ سب کچھ بدیس میں ہی رہ گیا ہے۔ میں یہاں سردیاں گرمیاں کرائے کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں۔“

”وہ اس لیے کہ تم ابھی نئی نئی آئی ہو اور تم مہاجر ہو ۔“، بوڑھی خاتون نے کہا، ”لیکن اللہ کی مدد سے تم پَنپو گی، ترقی کرو گی اور اپنے لیے گھر بناؤ گی۔ تم لوگ محنتی ہو اور تمہارے ہاتھ میں شفا ء ہے۔“

میری ماں نے اس کا اشارہ سمجھ لیا اور اس نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا لیکن میں جھٹ سے بول پڑا:

”لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہاں سے عربوں کو نکال باہر کریں گے۔ ہم امن کی خاطر یہاں آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں۔“

بوڑھی خاتون نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی:

”یہ بندے بندے پر منحصر ہے۔ جو کوئی بھی امن چاہتا ہے وہ امن سے ہی رہے گا۔“

اسی لمحے دروازے میں لڑکی نمودار ہوئی۔

ناہیدا، یہاں آؤ اور حکیمہ کے ہاتھ کا بوسہ لو، جس نے تمہاری دادی کو ٹھیک کیا ہے۔ ۔ ۔ اور یہ ان کا بیٹا ہے۔“

ناہیدا ہچکچاتی ہوئی کمرے میں آئی اور میرے ماں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری ماں نے اسے گلے لگایا اور اس کے گال کا بوسہ لیا۔ لڑکی کے گہری رنگ والے چہرے پر لالی چھائی اور وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔

”ہماری ناہیدا شرمیلی ہے۔“، بوڑھی خاتون نے کہا، ”لیکن یہ دل کی بہت اچھی ہے۔“

ناہیدا نے اپنا فراک سلیقے سے سنبھالا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم سب بھی بیٹھ گئے جیسے ہمیں بھی بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہو کیونکہ ہم میں سے سب سے معزز ہستی بیٹھ چکی تھی۔

بوڑھی خاتون نے فرانسیسی میں کچھ کہا جس پر میری ماں زور سے ہنسی۔ ناہیدا کا چہرہ ایک بار پھر سے لال ہو گیا اور مجھے لگا کہ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے جاننا چاہتی ہو کہ میں فرانسیسی سمجھا یا نہیں۔

”مجھے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا۔“، میں نے اسے بتایا، ”وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟“

”میری دادی کہتی ہے کہ ہم دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔“

”کیا فضول بات ہے!“ ، میں نے اسے جواب دیا اور فرش کو دیکھنے لگا۔

”تم لوگ جاؤ اور کھیلو۔“، بوڑھی عورت نے کہا، ”ہم تمہیں روک تو نہیں رہے۔“

میں اٹھا اور ناہیدا کے پیچھے پیچھے چلتا برآمدے میں چلا گیا۔ ہم جا کر تالاب کے کنارے جا بیٹھے۔

”کیا تم خدا میں یقین رکھتی ہو؟“ ، میں نے اس سے پوچھا، ”کیونکہ میں تو بالکل بھی یقین نہیں رکھتا۔“

”میں رکھتی ہوں اور میرے پاس کنج میں ایک ایسی جگہ ہے، میں جہاں جا کر عبادت کرتی ہوں۔ اگر ہم دوست بن گئے تو میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی اور میں تمہیں دکھاؤں گی کہ وہاں ایک خدا ہے۔“

”اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتی ہو گی؟“، میں نے پوچھا، ”میں تو یوم کپور پر بھی کھا پی لیتا ہوں۔“

”میں روزے نہیں رکھتی کیونکہ میں ابھی چھوٹی ہوں۔ کیا تم سَبت کے روز آرام کرتے ہو؟“

”اس بات کا انحصار وقت پر ہے۔“ میں نے جواب دیا، ”اگر مجھے کوئی کام نہ ہو تو میں آرام کرتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ ایک خدا ہے۔ مجھے اگر لگے کہ آرام کرنا ہے تو میں کرتا ہوں ورنہ نہیں۔“

”لیکن میں تو خدا سے محبت کرتی ہوں۔“، ناہیدا بولی۔

”پھر تو ہماری جوڑی بھی نہیں بن سکتی جب تک کہ تم خدا کو ماننا نہیں چھوڑو گی۔“

ناہیدا کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ ہم نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی اور دو آدمی احاطے میں داخل ہوئے۔ ناہیدا اچھلی اور دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ اس نے بڑی عمر والے کی گردن کے گرد بازو ڈالے اور چلائی:

”ڈیڈی، ہمارے ہاں مہمان آئے ہیں۔“

اس بندے نے یورپی لباس پہنا تھا اور سر پر ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی۔

”مجھے پتہ ہے۔“، اس کے والد نے جواب دیا، ”حکیمہ ہم سے ملنے آئی ہیں۔“

میں کھڑا ہو گیا اور ان کے تالاب پر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرا بندہ جس نے کُوفیہ پہنا اور اگال باندھ رکھا تھا، لگ بھگ اٹھارہ برس کا تھا اور ناہیدا کا چچا تھا۔ وہ پہلے اوپر آیا اور مجھے سے مصافحہ کرتے ہوئے سلام دعا لی۔ ناہیدا کے والد نے میرا گال تھپتھپایا اور مجھے مکان کے اندر لے گیا۔

ہم نے کھانا باہر برآمدے میں کھایا۔ میز پر درمیان میں گرم پیٹا روٹیوں کا انبار لگا تھا اور ہمیں بڑی طشتریوں میں تلے ہوئے آلو، ٹماٹروں کی چٹنی میں بنے بیگنوں کے قتلے اور نمکین پنیر کے ٹکڑے کھانے کے لیے دئیے گئے جن کے ساتھ انارکے دانوں اور تربوز کے ٹکڑوں سے بھرے پیالے تھے۔ ناہیدا کے چچا، جس کا نام عبدالکریم تھا ، نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ’ہگانہ‘ * میں تھا۔ میں نے جب اسے کہا کہ یہ راز کی بات ہے تو وہ ہنسا اور بولا:

”یہ ایک کھلا راز ہے اور سارا ملک اس بارے میں جانتا ہے۔“

”عبدالکریم مفتی کے کالج (مدرسے) میں پڑھتا ہے۔“، ناہیدا کے والد نے ہمیں بتایا، ”اس لیے وہ تمہاری ہگانہ سے مسلسل خوفزدہ رہتا ہے۔“

عبدالکریم کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا اور وہ چپ کر گیا لیکن بوڑھی خاتون، اس کی ماں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا اور بولی:

”میرا عبدالکریم ایک شریف اور وفادار آدمی ہے۔ تم اسے تنگ مت کرو۔“

عبدالکریم نے اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیا لیکن کچھ نہ بولا۔

اسی اثنا میں ایک بڑے الجھے بالوں والا بھیڑوں کا رکھوالا کتا برآمدے میں آیا اور میز تلے گھس کر ٹانگوں سے ٹکرانے لگا جیسے لیٹنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ بالآخر یوں لیٹا کہ اس کا سر ناہیدا کے پیروں میں اور دم میرے قدموں میں تھی۔ وہ لگاتار ناہیدا کے پیر چاٹ رہا تھا جبکہ اس کی ہلتی دم میرے پیروں میں گدگدی کر رہی تھی۔ اس کی گدگدی نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں ناہیدا کی طرف مڑا اور اسے بتانے لگا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں لیکن جب مجھے یہ لگا کہ وہ میری مسکراہٹ کا مطلب یہ لے رہی ہے کہ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو میں خاموش ہو گیا۔

کھانا،جب، ختم ہو گیا تو ناہیدا کے والد نے اپنے بھائی سے کہا:

”عبدالکریم، میرے بھائی جاؤ اور بچوں کو دکھاؤ کہ تم شہر سے کیا لائے ہو۔“

ناہیدا اور میں عبدالکریم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور مالٹوں کے کنج میں اوزاروں کے ایک شیڈ تلے گئے۔ وہ وہاں سے ایک شاٹ گن لیے باہر نکلا۔

”ہم کل خرگوشوں کا شکار کرنے جائیں گے۔“، وہ بولا، ”کیا تم جانتے ہو کہ ایک بندوق سے گولی کیسے داغی جاتی ہے؟“، وہ مجھ سے مخاطب تھا۔

”کچھ ، کچھ۔“ میں نے اسے بتایا، ”اگر آپ چاہو تو ہم شوٹنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔“

”ہم نے پچھلے ہفتے تالاب میں تیرنے کا ایک مقابلہ رکھا تھا۔“، ناہیدا بولی، ”اور میرے چچا نے باقی سب کو ہرا دیا تھا۔“

”اھلاً و سھلناً! (بڑی خوشی سے)“، عبدالکریم مان گیا، ”تو پھر کل صبح ۔ چلیں اب گھر واپس چلتے ہیں اور کچھ گانے سنتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گراموفون ہے۔“

مکان میں واپس پہنچ کر عبدالکریم نے گراموفون کے دستے سے چابی بھری اور اس پر ایک ریکارڈ رکھا، اس پر سوئی ٹھیک سے جمائی۔ کمانجی، ڈھول اور پیتل کی تھالیوں کی موسیقی ابھری اور ساتھ ہی ایک عربی گیت پیاری اور اداس آواز میں بجنا شروع ہو گیا۔ آواز سروں کے ساتھ کبھی اونچی ہوتی کبھی ہلکی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ عبدالکریم سکون سے اپنی کرسی پر ٹانگیں پھیلا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔

ریکارڈ جب ختم ہو گیا تو اس نے ایک اور لگایا، گو مجھے لگا کہ پہلے والا گیت ہی دوبارہ بجنے لگا ہے۔ وہ ریکارڈ پر ریکارڈ بدلتا رہا یہاں تک کہ میں بیزار ہو کر دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہاں میری ماں اور بوڑھی خاتون گپ لگا رہی تھیں۔ مجھے جب ان کی باتوں سے بھی اکتاہٹ ہوئی تو میں باہر برآمدے میں چلا گیا اور تالاب اور اس کے پیچھے پھیلے مالٹوں کے کنج کو دیکھنے لگا۔ بڑا چاند درختوں کے اوپر چمک رہا تھا اور تالاب سے ٹھنڈک اوپر اٹھ رہی تھی۔ پاس ہی کہیں رات میں جاگنے والا کوئی پرندہ چیخ رہا تھا لیکن جیسے ہی گراموفون کی آواز تھمتی، وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ جیسے ہی مجھے ایک جمائی آئی میں نے افسوس کے ساتھ پیچھے اپنے علاقے میں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچا جو اس وقت بجلی کے کھمبے تلے نزدیکی ساسیج فیکٹری سے چرائی لکڑیوں کی آگ جلا کر آلو بھون کر کھا رہے ہوں گے۔ ’مجھے یہاں آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟‘، میں نے خود سے پوچھا۔

ناہیدا نے اگلی صبح مجھے جگانے کا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ ان کے پاس ایک موٹی اورسست بلی تھی، میں ابھی سو رہا تھا کہ ناہیدا نے اسے چہرے پر چھوڑ دیا۔ میں چھلانگ مار کر بستر سے اٹھا اور بلی واپس اس کی گود کی طرف اچھال دی۔ مالٹوں کے اُس کنج میں بنے اِس مکان میں ہم نے اپنے دوسرے دن کا آغاز کیا۔

میں ابھی دانت صاف ہی کر رہا تھا کہ عبدالکریم باورچی خانے میں آیا اور اس نے آواز لگائی:

”تیراکی کے مقابلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟“

”میں تیار ہوں۔“، میں نے جواب دیا۔

ہم نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، تیراکی کے جانگیے پہنے اور باہر نکلے۔ میری ماں، بوڑھی خاتون اور ناہیدا کے والد پہلے ہی تالاب کے کنارے کرسیاں ڈالے ہمارا مقابلہ دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔

ناہیدا نے آواز لگائی: ”ریڈی، سٹیڈی ۔ ۔ ۔ گو!“، اور عبدالکریم اور میں تالاب میں اتر گئے۔ میں یا تو غیر معمولی طور پر جوش میں آ گیا تھا یا پھر مجھے تازہ پانی میں تیرنے کا تجربہ نہیں تھا، میں ایک پتھر کی طرح تالاب کی تہہ میں بیٹھ گیا اور جب تک میں خود کو سنبھالتا سطح آب پر واپس پہنچا عبدالکریم آدھا تالاب پار کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں تالاب کے کنارے پر آگے جھک کر مجھے کہہ رہی تھی:

”ڈرو مت! تیزی سے تیرو!“

میں نے تیرنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں جب اس پائپ کے پاس پہنچا جو پمپنگ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا، عبدالکریم تالاب کے دور والے کنارے کی منڈیر پر بیٹھا اپنے سر کے بالوں سے پانی نچوڑ رہا تھا۔

”آپ نے مجھے تالاب میں تو ہرا دیا ہے۔“، میں نے کہا، ”لیکن اگر آپ چاہو تو مجھ سے کسی اور شے میں مقابلہ کر کے دیکھ لو۔“

”کس میں؟“، اس نے پوچھا۔

”چلیں، ریاضی میں ہی سہی۔“

”کیوں نہیں؟“، اس نے جواب دیا اور ناہیدا سے کچھ کاغذ اور پنسلیں لانے کو کہا۔ناہیدا جب یہ لے کر واپس آئی تو میں نے اس سے ایک ورقہ لیا اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں پر لکھا:

ستر لاکھ، نوسو اور چوراسی ہزار، چھ سو اور اٹھانوے ضرب چالیس لاکھ، نوسو اور چھیاسی ہزار، سات سو انسٹھ۔

”چلو دیکھتے ہیں کہ کون پہلے کرتا ہے۔“، میں نے کہا۔

عبدالکریم نے پنسل پکڑی اور ضرب دینے لگا۔ میں بھی شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے سوال حل کر لیا اور اپنا کاغذ ناہیدا کے والد کو پڑتال کے لیے پکڑا دیا۔ میں نے ایک جگہ غلطی کی تھی جس کی وجہ سے میرا جواب غلط ہوا۔ پھر عبدالکریم نے اپنا کاغذ پڑتال کے لیے دیا۔ اس کا جواب بھی غلط تھا۔

”چلیں معلومات عامہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔“، میں نے عبدالکریم کو چیلنج کیا۔ ”مثال کے طور پر امریکہ کس نے دریافت کیا تھا؟“

”کولمبس نے اور کس نے۔“، اس نے جواب دیا۔

”غلط!“ میں نے کہا، ”یہ امریگو ویسپوچی تھا۔ اسی لیے اسے امریکہ کہا جاتا ہے!“

”اس نے آپ کو ہرا دیا ہے!“ ناہیدا نے اپنے چچا سے کہا، ”دیکھا،اس نے آپ کو ہرا دیا ہے!“

”اس نے مجھے امریکہ میں ہرایا ہے۔“، عبدالکریم بولا، ”لیکن میں نے اسے یہیں، اس تالاب میں ہرایا ہے۔“

”آپ میرے بڑے ہونے تک انتظار کرو۔ میں تب آپ کو اسی تالاب میں ہراؤں گا۔“، میں نے اس سے کہا۔

ناہیدا پہلے تو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے سر ہلانے لگی تھی لیکن وہ پھر رُک گئی اور اپنے چچا کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔

”اگر کبھی اس نے مجھے اس تالاب میں ہرا دیا۔“، عبدالکریم نے کہا، ”تو یہ واقعی میں بہت بُرا ہو گا۔ یہ تمہارے لیے بھی برا ہو گا ناہیدا ۔ ۔ ۔ بلکہ ہم سب کے لیے برا ہو گا۔“

ہمیں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا اور میں چاہتا تھا کہ اسے کہوں، زیادہ فلسفہ مت جھاڑیں لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اسے عربی میں کیسے بیان کروں، میں اس لیے خاموش ہی رہا۔

ہم بعد میں مالٹوں کے کنج میں خرگوشوں کا شکار کرنے گئے۔

II

بہت سال گزر چکے تھے اور ایک بار پھر گرمیاں آئیں۔ میں سال بھر کام کرکے تھک چکا تھا اور میں ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں میں دو ہفتوں کے لیے آرام کر سکوں۔ میں نے اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء ایک چھوٹے اٹیچی کیس میں رکھیں اور یروشلم چلا گیا، وہاں کرائے پر ملنے والی سب رہائش گاہیں بھری تھیں۔ پُرہجوم شہر سے اُکتا کر میں ایک ایسی بس پر سوار ہو گیا جو ایک عربی بستی ’عین کارم‘ جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی سیٹ پر بیٹھا میں نے سوچا کہ میں باقی سب جگہیں چھوڑ کر اس عربی بستی میں کیا کروں گا۔

مرکزی سڑک کے اختتام پر ایک گنبد والی عمارت تھی جس کے فرش میں سے ایک فوارہ چاروں طرف پانی پھینک رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک پہاڑی تھی جس کی ڈھلوان پر ایک راستہ تھا جو اس کی چوٹی پر واقع ایک روسی خانقاہ کو جاتا تھا۔ وہاں کچھ لوگ انجیر کے درختوں کے ایک جھنڈ کے سائے میں لکڑی کے چھوٹی پیڑھیوں پر بیٹھے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے حقے پی رہے تھے۔ میں چلتا ہوا وہاں گیا اور ایک پیڑھی پر بیٹھ گیا اور جب ایک بیرا مجھ سے آرڈر لینے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ یہاں کسی ایسے گھرانے کو جانتا ہے جو دو ہفتے کے لیے مجھے اپنے ہاں رکھنے کے لیے راضی ہو جائے۔

”میں تو نہیں جانتا۔“، لڑکے نے جواب دیا، ”لیکن ممکن ہے کہ مالک جانتا ہو۔“

اس کیفے کا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔

”ایک گھرانہ، تمہیں رکھنے کے لیے؟“، اس نے کہا، ”لیکن کس لیے؟“

”میں چھٹیاں گزارنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔“، میں نے جواب دیا۔ ’’میں تھکا ہوا ہوں اور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں ٹھہر سکوں۔“

”اور تم اس کے لیے کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہو؟“، اس نے پوچھا۔

”اتنے، جتنے مجھے دینے پڑیں۔“، میں نے جواب دیا۔

کیفے کے مالک نے لڑکے کو کسی ابو۔نمر کے گھر بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آیا اور بولا:

”اس راستے پر جاؤ۔ ابو۔نمر راضی ہے۔“

میں اپنا اٹیچی کیس اٹھائے پہاڑی راستے پر اوپر چڑھنے لگا۔ میں تب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس جگہ کیوں آیا ہوں۔ میں احاطے میں داخل ہوا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی جس کا پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ ایک لمبا، گنجا لگ بھگ پینتالس کی عمر کا عربی باہر نکلا اور بولا:

”خوش آمدید! اندر چلے آؤ۔“

وہ مجھے لیے ایک ٹھنڈی اور لمبی راہداری میں سے گزرتا ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا جس میں بچھے اونچے اور چوڑے پلنگ نے تقریباً ساری جگہ گھیر رکھی تھی۔

”اگر تمہیں یہ پسند ہے تو یہاں شوق سے رہو۔“، ابو۔ نمر نے کہا۔

”یہ اچھا ہے۔“، میں نے کہا، ”مجھے اس کے لیے کیا کرایہ دینا ہو گا؟“

”مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ تمہیں میری بیوی بتائے گی۔“، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔

میں نے اپنے اٹیچی کیس سے چیزیں باہر نکال کر رکھیں اور بستر پر بیٹھ گیا۔ نرم گدے کی وجہ سے میں اس میں کہنیوں تک دھنس گیا۔ وہاں ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ فضا میں پکانے والے تیل، پودینے کے پتوں، کافی، عرق گلاب اور الائچیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں مسکرا رہا ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس ماحول میں بس ان آوازوں کی کمی ہے جو میری ایک مدہم اور دور پار کی ایک یادداشت کو مکمل کر سکتی تھی۔

اچانک مجھے باورچی خانے میں نلکا کھلنے اور اس سے تیز پانی باہر نکلنے کی آواز آئی۔ میرا سانس ایک لمحے کے لیے رُک گیا ۔ ۔ ۔ پائپ سے تیزی سے نکلتا اور تالاب میں گرتا پانی!

میں اٹھا اور باہر احاطے میں گیا۔ وہاں کوئی تالاب نہ تھا، نہ ہی مالٹوں کے درخت لیکن سیب اور آلو بخاروں کے درختوں کے بارے میں کچھ تھا، کچھ ایسی اجنبیت جو عربوں کے گھروں میں نہیں ہوتی۔ سیدھی بات تھی کہ یہ احاطہ ایک دم تو آباد نہیں ہوا تھا۔ ہر نسل نے اس میں اپنی مرضی کاکچھ نہ کچھ شامل کر دیا تھا۔ ایک نے نلکے کے پاس سیب کا ایک درخت لگا دیا۔ دوسرے نے کتے کے گھر کے پاس شہتوت کا درخت لگا دیا اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ جو باغ پھلا پھولا وہ اس کے مالکوں کی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں وہاں کھڑا اپنے دماغ میں بسے اس احاطے کی یادوں کی آواز سنتا رہا جس میں ناہیدا تھی، اس کی دادی ماں تھی ، عبدالکریم تھا اور وہ گھوڑا گاڑی تھی جویکلخت بڑے گیٹ کے باہر رک گئی تھی اور وہ گھوڑے تھے تو راہ میں ایک دم رُک کر پیشاب کرنے لگے تھے۔

اس شام مجھے دعوت دی گئی کہ میں ابو۔نمر کے گھرانے کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ ابو۔ نمر نے مجھے ان لوگوں سے متعارف کرایا جو میز کے گرد بیٹھے تھے۔یہ اس کی گول چہرے والی چہکتی بیوی تھی جو میرے پر نظریں جمائے بغیر خلاء میں دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی، اس کے پندرہ اور تیرہ سال کے دو بیٹے تھے جو شہر کے ہائی سکول میں پڑھتے تھے، اس کی فربہ، سفید رنگت والی بیٹی تھی جو ایک پولیس والے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ یہ پولیس والا ہفتہ بھر گھر نہیں آتا تھا اور جب وہ گھر لوٹتا تو تنکوں کی بنی ایک بڑی ٹوکری میں رسی سے بندھا کبوتر، بیطار کے سیب اور درجن بھر انڈے اس کے ساتھ ہوتے جو اس نے ان دیہاتیوں سے جبراً منگوائے ہوتے جو اپنے کاموں کے لیے پولیس سٹیشن آتے۔

ہمارے سامنے جو کھانا رکھا گیا وہ اس ہی کی ایک کڑی تھا جو میں نے مالٹوں کے کنج میں کبھی کھایا تھا۔ اس موقع پر مجھے احساس ہوا کہ میں وہاں کیوں آیا تھا۔

کھانے کے بعد، ایک عربی گانے کی تانیں گراموفون سے ابھرنے لگیں۔ ابو۔نمر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے بیٹوں کو انگریزی ٹائپ رائٹر چلانے کا طریقہ سکھاؤں۔ وہ یہ ٹائپ رائٹر ایک روز پہلے ہی شہر سے خرید کر لایا تھا۔ میں لڑکوں کے ساتھ، انہیں سکھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ڈرے ڈرے سے تھے اور انہیں تعجب ہو رہا تھا جبکہ ان کے والدین انہیں شوق سے دیکھ رہے تھے اور ان کے دل فخر سے بھرے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکوں کی ماں میرے لیے کوکا سے بھرا ایک گلاس لے کر آئی اور مجھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ گراموفون ابھی بھی بج رہا تھا۔ میں جب چسکیاں لے رہا تھا تو ناہیدا کی آواز میرے اندر ابھری اور اس کے علاوہ عبدالکریم کے خدوخال میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ راہداری کی مدہم روشنی میں میری ماں اور بوڑھی خاتون کی گپ شپ کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ تبھی میں نے جانا کہ میں اتنے سالوں سے انہی لمحات کا منتظر تھا۔ میں مالٹوں کے کنج والے گھر میں گزارے دنوں کو پھر سے جینا چاہتا تھا۔

III

کچھ سال اور گزر گئے۔ ہم عربوں کے ساتھ حالت ِ جنگ میں تھے۔ میں اس وقت اس کمپنی میں فوجی خدمت سرانجام دے رہا تھا جو اس وقت تل۔آرِش پر حملہ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ شہر کے مشرق میں جافا کے ریتلے ٹیلوں میں عربوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔

ہم نے اس پر کئی ہفتے پہلے صفایا کرنے کے لیے ایک حملہ کیا تھا لیکن اس میں ہمارے چھبیس بندے مارے گئے تھے۔ اس بار ہمیں کامیابی کی قوی امید تھی اور ہم ایک بھاری مزاحمت کی توقع بھی کر رہے تھے۔

ہم نصف شب میں ’ہولون‘ کی طرف سے نکلے اور رینگتے ہوئے تل۔ آرِش کی عمارتوں کی طرف بڑھے۔ ریت کے ٹیلے ہمارے لیے عمدہ ڈھال کا کام دے رہے تھے اور ہم ان میں سے زیادہ تگ و دو کیے بغیر خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ پہلے مغربی ہوا کی وجہ سے جافا کی طرف سے آتی باس ہم تک پہنچ رہی تھی لیکن بعد میں ہوا ہمارے پیچھے کی طرف سے چلنے لگی اور یہ باس ان نئی بستیوں کی طرف سے آنے لگی جو ہولون تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ان سفید گھروں کی تھی جو ہماری پشت پر بنے ہوئے تھے۔ ہمارے نیچے کی ریت دن میں جذب کی ہوئی سورج کی گرمی باہر نکال رہی تھی ۔ یہ ہمیں ان روشن دنوں کی یاد دلا رہی تھی جو ہم نے ان سفید گھروں میں گزارے تھے۔ یہ ہمیں آزادی اور اس خوشی پر بھی اکسا رہی تھی جو فتح حاصل کر لینے کے بعد ایک بار پھر ہمارا مقدر بننے والی تھی۔

ہم جب عربوں کی نظر میں آئے تو دیر ہو چکی تھی کہ وہ کچھ کر سکیں۔ وہ جس جگہ تھے وہ ہمارے دستی بموں کی دسترس میں تھی۔ ہم ان پر تین اطراف سے طوفان کی طرح لپکے۔ ہمارا پہلا دستی بم ان کے اگلے مورچے میں پھٹا جس میں مشین گن لگی ہوئی تھی۔اس مورچے میں بیٹھے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہم نے اس مورچے پر قبضہ کیا اور جرمن مشین گن سے بستی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہاں عربوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ گھروں سے باہر بھاگے لیکن ہمارے ان رائفل برداروں کی گولیوں کا نشانہ بنتے گئے جو ہمارے اس شب خون میں شمال اور جنوب میں دو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یوں عربوں کے لیے بھاگنے کے لیے ایک ہی راستہ بچا تھا۔ یہ مغرب کی جانب تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ ان میں سے کچھ اس سمت جانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے اور نزدیکی مالٹوں کے جھنڈ کی آڑ میں فرار ہو گئے تھے ۔ ۔ ۔ یہ وہی مالٹوں کا جھنڈ تھا جس میں نے، لگ بھگ بیس برس پہلے، بوڑھی خاتون کے گھرانے کے ساتھ کچھ روز گزارے تھے۔

مجھے توقع تھی کہ چیزیں اسی طرح شکل اختیار کریں گی کیونکہ منصوبہ بندی ایسی ہی کی گئی تھی۔ اس رات ہمارا دوسرا نشانہ مالٹوں کے کنج میں بنا مکان بھی تھا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں عربی جنگجو تھے یا نہیں، لیکن ہمیں خاصا یقین تھا کہ اگر ہم عربیوں کا، تل۔ آرِش میں صفایا کرنے میں ناکام رہے تو وہ پتھروں کے بنے اس مکان اور اس کے احاطے میں خود کو پھر سے منظم کر لیں گے۔ لگتا تھا کہ انہوں نے وہاں اپنے کچھ ساتھی مشکل وقت کے لیے بھی رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس طرف سے بھی ہم پر بڑی تعداد میں گولیاں برسائی گئی تھیں۔ دیگر قرائن بھی بتا رہے تھے کہ اگر ہم تل۔آرِش فتح کر لیتے تو عربی مالٹوں کے کنج، اس میں بنے مکان اور احاطے سے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔

ہماری قسمت اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ جنگ پو پھٹنے تک جاری رہی اور ہمارے چھ جوان مارے بھی گئے تھے۔ ہم تعداد میں ابھی بھی زیادہ تھے لیکن اس نے ہمارے اندر انتقام کی آگ کو ہوا دی۔ جلد ہی ایسے آثار سامنے آنے لگے جیسے وہ مکان کا دفاع کرنے میں کمزور پڑ گئے ہوں اور پھر اس طرف سے گولیاں چلنا بھی بند ہو گئیں۔ دن نکلنے پر ہم احاطے کی طرف تیزی سے گئے اور اصطبلوں تک پہنچ کر وہاں ایک بڑا دھماکہ کرنے والا بارود لگایا اور پیچھے ہٹ آئے۔ چند لمحوں بعد ایک زور دار دھماکہ ہوا اور مکان کے تالاب کے ساتھ والا ایک حصہ ملبے کے ڈھیر میں بدل گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی زخمیوں کی آہ و بکا اور ہتھیارڈالنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دوبارہ احاطے میں گئے اور چِلا کر عربیوں سے باہر آ کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔

مجھے عبدالکریم کو دیکھ کر کوئی حیرانی نہ ہوئی۔ لگتا تھا وہ اسی انجام کی توقع کر رہا تھا لیکن میں ایسا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے نام لے کر بلایا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں کون ہوں تو اس کے منہ پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی جیسے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔

”ناہیدا۔۔۔ کیا وہ بھی یہیں ہے؟“، میں نے اس سے پوچھا۔

”نہیں۔“، وہ بولا، ”میرے گھر والے جافا جا چکے ہیں۔“

کچھ جوان ہماری اس بات چیت کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔

”کیا تم اسے جانتے ہو؟“، میرے افسر نے مجھ سے پوچھا۔

”جی، میں اسے جانتا ہوں۔“، میں نے جواب دیا۔

”کیا یہ ہمیں کوئی اہم معلومات دے سکتا ہے؟“

”شاید“، میں نے کہا، ”لیکن پہلے مجھے اس کے ساتھ ایک پرانا معاملہ طے کرنا ہے۔“

”تم اسے مارنا چاہتے ہو؟“، میرے افسر نے پوچھا۔

”نہیں۔“، میں نے کہا، ”میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔“

جوانوں کے قہقہے چھوٹ گئے۔ عبدالکریم، جسے ہماری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، نے یقیناً یہ سمجھا تھا کہ اس کی ہتک کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور وہ اپنے غصے کو دبا رہا تھا۔

میں جلدی سے آگے بڑھا کہ اسے سمجھا سکوں کہ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔

”تم لوگ فاتح ہو۔“ وہ بولا، ”ہم وہ کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں کہا جاتا ہے۔“

”میں جب تک تمہیں تالاب میں ہرا نہیں دیتا۔“، میں نے اسے کہا، ”یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون فاتح ہے۔“

عبدالکریم مسکرایا۔ اسے میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔

ہمارے افسر کو البتہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور اس نے عبدالکریم کو مالٹوں کے جھنڈ میں لے جانے کا حکم دیا، جہاں باقی قیدیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ میں اوپر تالاب پر گیا اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ بیت۔ یم اور ہولون سے ہماری کمک پہنچنا شروع ہو گئی تھی اور طبی عملے نے احاطے میں زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی تھی۔ میں نے کپڑے اتارے اور پانی میں گھس گیا۔ یہ گرم اور گندا تھا۔ یقیناً عرصے سے، اس میں پمپ گھر کے پائپ سے تازہ پانی نہیں بھرا گیا تھا۔

میں نے اپنے بازو پھیلائے اور میں تالاب میں تیرنے لگا، میں اس کی انتہا تک گیا اور پھر واپس دوسرا چکر لگایا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور انتظار کرنے لگا کہ مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دے:

”ڈرو مت! تیزی سے تیرو!“

لیکن اس کی بجائے مجھے عبدالکریم کی آواز آئی:

”تم نے مجھے امریکہ میں تو ہرا دیا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہاں، اس تالاب میں ہرایا ہے۔“

تبھی مجھے مالٹوں کے کنج سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رُک گئی، مجھے پتہ تھا کہ عبدالکریم مارا گیا ہے۔

میں جلدی سے تالاب سے نکلا، پتلون چڑھائی اور کنج کی طرف بھاگا۔ وہاں خاصی ہلچل تھی اور ہمارا افسر چِلا رہا تھا:

”کس بدمعاش نے گولی چلائی ہے؟“

”میری بندوق چل گئی تھی۔“، ایک فوجی بولا۔

مجھے آتے دیکھ کر افسر نے کہا:

”بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم اس سے معلومات حاصل نہ کر سکے۔ ان سالوں نے تمہارے عربی کو مار ڈالا ہے۔“

”جی، اب ہم معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔“

میں نے عبدالکریم کے سردجسم کے پاس گیا، اسے پلٹایا۔اس کی آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ کچھ لمحے پہلے مجھے تالاب میں تیرتا دیکھتا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے آدمی کے تاثرات تھے جو ہارا نہ ہو۔

۔ ۔ ۔ اور وہاں احاطے میں، میں تھا، ہم سب تھے اور ہم سب کے سب ہارے ہوئے تھے۔

English Title : The Swimming Contest

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یہ افسانہ بینجمن تاموز (Benjamin Tammuz) نے1951 ء میں لکھا تھا جس کا ترجمہ جوزف شکتر (Joseph Schachter) نے انگریزی میں کیا۔ یہ افسانہ ’ اسرائیل سے 50 کہانیاں ‘ شائع شدہ 2007 ء میں شامل ہے ۔

بینجمن تاموز (1919- 1989) روس میں پیدا ہوا ۔ جب اس کے گھر والے 1924 میں ہجرت کرکے فلسطین میں آ کر رہے تب وہ 5 برس کا تھا ۔ اس نے تل ابیب یونیورسٹی سے قانون اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں اس نے سوربون سے آرٹ کی تاریخ بھی پڑھی۔ وہ کئی برس تک ’Ha’aretz‘ کے بچوں کے اور ادبی رسالے کا مدیر رہا ۔ وہ کچھ عرصہ ’ کمیونسٹ انڈرگراؤنڈ ‘ کا رکن رہا اور چار سال ( 1971تا 1975 ) تک برطانیہ میں اسرائیل کا ثقافتی اتاشی بھی رہا۔

اس نے10 ناول لکھے۔ اس کے افسانوں کے 5 مجموعے بھی شائع ہوئے۔ اس نے بچوں کے لیے بھی8 کتابیں لکھیں۔ ان کے علاوہ اس کے2 ڈرامے بھی مشہور ہیں۔ وہ ایک مصور اور مجسمہ ساز بھی تھا اور غالباً اسرائیل کی ’Canaanism‘ فنون لطیفہ کی تحریک میں بھی شامل رہا۔ اس کا بنایا ایک مجسمہ ‘Memorial for the Pilots’ آزادی پارک ، تل ابیب میں نصب ہے ۔ یہ ایک سٹائلیئزڈ پرندہ ہے جو ایک لمبے ستون پر نصب ہے ۔ یہ بینجمن تاموز نے 1948کی جنگ میں مارے گئے ہوا بازوں کی یاد میں بنایا تھا ۔ برطانیہ میں اس کا ناول ’Minotaur،1981 ’ ، ’بُک آف دی ائیر‘ بھی قرار پایا تھا۔ اس پر 1997 ء میں اس کے چھوٹے بیٹے جوناتھن تاموز (Jonathan Tammuz) نے فلم بھی بنائی۔ وہ ایک اچھا مترجم بھی تھا اور دیگر کے علاوہ اس نے آرتھر مِلر کے ’آل مائی سنز‘ کا عبرانی میں ترجمہ کیا۔ وہ 70 برس کی عمر اپنی 70ویں سالگرہ کے ایک ہفتے بعد 19 جولائی 1989 ء کو تل ابیب میں فوت ہوا۔

محمد اکمل فخری کا افسانہ استاد بمقابلہ ڈینگی کا فنی و فکری مطالعہ

محمد اکمل فخری کی مختصر کہانی، "استاد بمقابلہ ڈینگی" ایک طنزیہ اور مزاحیہ داستان کو سامنے لاتی ہے جو سماجی...